浅谈3D打印技术论文参考文献指南

撰写一篇关于3D打印技术的论文,参考文献是支撑论点、体现研究深度和广度的关键,一份高质量的参考文献列表应涵盖核心技术、材料科学、应用领域、产业趋势以及前沿挑战等多个方面。

以下我将参考文献分为几个类别,并附上具体的文献示例,最后提供一些实用的查找和使用技巧。

参考文献分类与示例

综述性与基础理论类(适合论文引言和背景介绍)

这类文献可以帮助你快速建立对3D打印技术的整体认知,了解其发展历程、分类和基本原理。

- [1] Gibson, I., Rosen, D., & Stucker, B. (2025). Additive manufacturing technologies: 3D printing, rapid prototyping, and direct digital manufacturing. Springer.

- 推荐理由:这是3D打印领域的“圣经”级著作,内容全面、系统,涵盖了从原理、材料到工艺和应用的方方面面,适合作为深入研究的起点和理论依据。

- [2] 赵龙志, 史玉升, 魏青松. (2025). 增材制造技术: 研究进展、挑战与展望. 机械工程学报, 54(7), 1-16.

- 推荐理由:国内顶级期刊上发表的权威综述,系统梳理了增材制造(即3D打印)的研究现状,并对未来发展趋势进行了展望,语言精炼,观点权威,非常适合国内论文写作参考。

- [3] Wohlers, T. T. (2025). Wohlers Report 2025: 3D printing and additive manufacturing state of the industry. Wohlers Associates.

- 推荐理由:全球最权威的3D打印产业年度报告,每年更新,包含了市场规模、主要参与者、技术趋势和应用分析等海量数据,是论证产业现状和趋势的绝佳数据来源。

关键技术工艺类(适合深入探讨具体打印技术)

3D打印包含多种主流技术,选择你所关注的技术进行深入文献挖掘。

- 光固化技术:

- [4] Leukers, B., Gülkan, H., Irsen, S. H., Milz, S., Tille, C., Schieker, M., & Tünemann, D. (2005). Hydroxyapatite scaffolds for bone tissue engineering made by 3D printing. Journal of materials science: materials in medicine, 16(6), 1121-1124.

- 推荐理由:经典的SLA(立体光刻)应用论文,展示了如何利用光固化技术打印生物支架,是研究生物3D打印的必读文献之一。

- [4] Leukers, B., Gülkan, H., Irsen, S. H., Milz, S., Tille, C., Schieker, M., & Tünemann, D. (2005). Hydroxyapatite scaffolds for bone tissue engineering made by 3D printing. Journal of materials science: materials in medicine, 16(6), 1121-1124.

- 粉末床熔融技术:

- [5] Khairallah, S. A., & Anderson, A. T. (2025). Mesoscopic simulation of selective laser melting: Power, speed, and spatter influence on melt pool dynamics and formation mechanisms. Journal of Materials Processing Technology, 214(11), 2627-2638.

- 推荐理由:深入探讨了金属3D打印(SLM/EBM)中激光参数对熔池动态行为的影响,机理分析透彻,适合研究金属打印工艺优化和缺陷控制。

- [5] Khairallah, S. A., & Anderson, A. T. (2025). Mesoscopic simulation of selective laser melting: Power, speed, and spatter influence on melt pool dynamics and formation mechanisms. Journal of Materials Processing Technology, 214(11), 2627-2638.

- 材料挤出技术:

- [6] Turner, B. N., Strong, R., & Gold, S. A. (2025). A review of melt extrusion additive manufacturing processes: I. Process design and modeling. Rapid Prototyping Journal, 20(3), 192-204.

- 推荐理由:系统综述了FDM(熔融沉积建模)的工艺设计和建模方法,内容详实,对理解FDM的优缺点和改进方向非常有帮助。

- [6] Turner, B. N., Strong, R., & Gold, S. A. (2025). A review of melt extrusion additive manufacturing processes: I. Process design and modeling. Rapid Prototyping Journal, 20(3), 192-204.

材料科学类(适合探讨打印材料的性能与开发)

材料是3D打印的基础,这方面的文献至关重要。

- [7] Ligon, S. C., Liska, R., Stampfl, J., Gurr, M., & Mülhaupt, R. (2025). Polymers for 3D printing and customized additive manufacturing. Chemical reviews, 117(15), 10212-10290.

- 推荐理由:一篇关于3D打印聚合物材料的权威综述,详细介绍了各种可打印高分子的化学结构、性能及其在打印过程中的行为,是材料研究者的必备文献。

- [8] DebRoy, T., Wei, H. L., Zuback, J. S., Mukherjee, T., Elmer, J. W., Milewski, J. O., ... & Mazumder, J. (2025). Additive manufacturing of metallic components—process, structure and properties. Progress in Materials Science, 92, 112-224.

- 推荐理由:全面综述了金属增材制造的“工艺-结构-性能”之间的关系,深入分析了微观组织演变和力学性能,是研究金属3D打印材料性能的顶级文献。

应用领域类(适合论证3D打印的实际价值)

展示3D打印在不同行业的颠覆性应用。

- 生物医疗:

- [9] Mota, C., Puppi, D., Chiellini, F., & Chiellini, E. (2025). Additive manufacturing techniques for the production of tissue engineering scaffolds. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 9(3), 174-190.

- 推荐理由:综述了用于组织工程支架制造的各种3D打印技术,对比了其优缺点,并展望了未来方向。

- [9] Mota, C., Puppi, D., Chiellini, F., & Chiellini, E. (2025). Additive manufacturing techniques for the production of tissue engineering scaffolds. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 9(3), 174-190.

- 航空航天:

- [10] Maskery, I., Aboulkhair, N. T., Aremu, A. O., Tuck, C., Ashcroft, I. A., & Hague, R. (2025). Insights into the mechanical properties of several polymeric 3D-printing feedstocks. Polymer Testing, 53, 191-200.

- 推荐理由是关于聚合物,但其研究背景和动机与航空航天轻量化需求紧密相关,这类文献常用于论证3D打印在复杂、轻量化部件制造上的优势。

- [10] Maskery, I., Aboulkhair, N. T., Aremu, A. O., Tuck, C., Ashcroft, I. A., & Hague, R. (2025). Insights into the mechanical properties of several polymeric 3D-printing feedstocks. Polymer Testing, 53, 191-200.

- 建筑与土木工程:

- [11] Tay, Y. W. D., Panda, B., Sutong, W., Qian, S., & Tan, M. J. (2025). 3D printing concrete for construction: A review on experimental investigation. Construction and Building Materials, 254, 119323.

- 推荐理由:针对建筑3D打印这一热门应用方向,详细总结了国内外在3D打印混凝土方面的实验研究成果,包括材料配比、打印工艺和结构性能等。

- [11] Tay, Y. W. D., Panda, B., Sutong, W., Qian, S., & Tan, M. J. (2025). 3D printing concrete for construction: A review on experimental investigation. Construction and Building Materials, 254, 119323.

产业、挑战与前沿趋势类(适合论文的结论与展望部分)

这部分文献能提升论文的立意,体现你对行业未来发展的洞察力。

- [12] Herzfeld, D. (2025). The 3D printing revolution: The new industrial revolution. Springer Nature.

- 推荐理由:从产业和社会经济角度探讨了3D打印如何引发新一轮工业革命,观点新颖,适合在讨论和展望部分引用,提升论文格局。

- [13] Gao, W., Zhang, Y., Ramanujan, D., Ramani, K., Chen, Y., Williams, C. B., ... & Zavattieri, P. D. (2025). The status, challenges, and future of additive manufacturing in engineering. Computer-Aided Design, 69, 65-89.

- 推荐理由:一篇高被引的综述,系统分析了工程领域3D打印技术的现状、面临的挑战(如质量控制、标准化、成本等)和未来发展方向,是写“挑战与展望”章节的绝佳素材。

- [14] 多材料与4D打印:

- [14] Tibbits, S. (2025). 4D printing: Multi-material shape change. Architectural Design, 84(3), 116-121.

- 推荐理由:4D打印(能随时间或环境变化而改变形态的3D打印)的开创性文献之一,由MIT的研究者提出,引用率极高,适合作为探讨前沿技术的引文。

如何查找和筛选参考文献

- 学术数据库:

- 中文:中国知网、万方数据、维普资讯,搜索关键词如“增材制造”、“3D打印”、“熔融沉积”、“光固化”等。

- 英文:Google Scholar、Web of Science、Scopus、IEEE Xplore、ScienceDirect、SpringerLink,搜索关键词如 "Additive Manufacturing", "3D Printing", "Selective Laser Melting", "Fused Deposition Modeling" 等。

- 筛选标准:

- 权威性:优先选择发表在高影响因子期刊(如 Nature, Science, Advanced Materials, 《机械工程学报》等)或顶级会议上的论文。

- 时效性:技术发展迅速,优先选择近3-5年的文献,特别是对于技术和应用部分,但经典理论和奠基性文献(如Wohlers报告、Gibson的著作)不受此限。

- 相关性:仔细阅读标题和摘要,确保文献内容与你的论文主题高度相关。

- 高被引:在数据库中按“被引次数”排序,高被引文献通常是该领域的里程碑或重要成果,值得重点关注。

参考文献使用建议

- 支撑论点,而非堆砌:引用文献是为了证明你的某个观点、数据或方法是有据可依的,而不是为了凑数量,在说“3D打印能制造复杂几何结构”时,引用一篇展示复杂拓扑优化结构打印成功的论文。

- 避免过度依赖单一文献:一个观点最好能有两到三篇文献相互印证,这能增强你论证的说服力。

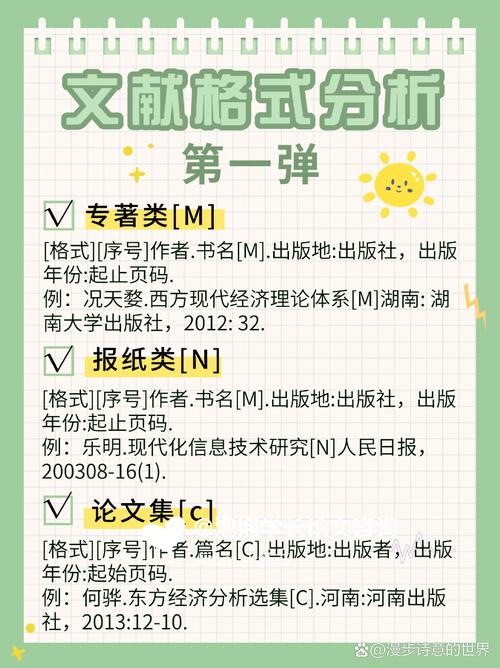

- 注意引用格式:严格按照学校或期刊要求的格式(如GB/T 7714、APA、MLA、Chicago等)进行排版,确保作者、年份、标题、出版物等信息准确无误。

- 批判性阅读:即使是权威文献也可能有其局限性,在引用时,可以客观地指出其优点或不足,这能体现你的批判性思维。

希望这份详细的指南能为你提供有力的支持,祝你论文写作顺利!