殴打研究军人是一种严重的违法犯罪行为,其法律定性需结合行为主体、主观意图、客观情节及造成的后果综合判断,根据我国《刑法》《国防法》《军人地位和权益保障法》等法律法规,此类行为可能构成多种罪名,具体如下:

法律依据与罪名分析

殴打军人是否构成犯罪,关键在于行为对象是否为“现役军人”,根据《刑法》第四百五十一条,现役军人是指具有军籍,正在中国人民解放军或中国人民武装警察部队服役的人员,若殴打对象为现役军人,且情节达到法定标准,可能触犯以下罪名:

(一)阻碍军人执行职务罪(《刑法》第三百六十八条第一款)

构成要件:以暴力、威胁方法阻碍军人依法执行职务的行为。

- 客观表现:对军人实施殴打、捆绑等暴力行为,或以杀害、伤害等威胁手段,导致军人无法正常执行任务(如训练、巡逻、作战等)。

- 主观故意:明知对方是军人且正在执行职务,仍故意阻碍。

- 量刑标准:处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金;若使用暴力方法,造成军人轻伤以上后果,可能从重处罚。

(二)故意伤害罪(《刑法》第二百三十四条)

构成要件:针对军人实施殴打,造成身体伤害的行为。

- 伤害程度:

- 轻伤:处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;

- 重伤:处三年以上十年以下有期徒刑;

- 致人死亡或以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾:处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

- 加重情节:若殴打对象为正在执行任务的军人,或造成军人战斗能力丧失等严重后果,依法从重处罚。

(三)寻衅滋事罪(《刑法》第二百九十三条)

构成要件:随意殴打军人,情节恶劣的行为。

- 适用情形:无正当理由殴打军人,引发军人军属强烈愤慨、造成恶劣社会影响,或引发其他严重后果(如军人因受伤无法执行任务、部队秩序混乱等)。

- 量刑标准:处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

(四)聚众冲击军事禁区、军事管理区罪(《刑法》第三百七十一条)

构成要件:聚众殴打军人,且发生在军事禁区、管理区等特殊区域。

- 客观表现:纠集多人殴打军人,扰乱军事管理秩序,造成严重后果。

- 量刑标准:对首要分子处三年以上七年以下有期徒刑,对其他积极参加者处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

非现役军人对象的特殊情形

若殴打对象为退役军人、军属或军事单位非现役人员,可能不直接适用上述罪名,但仍需承担法律责任:

- 故意伤害罪:若造成轻伤以上后果,按《刑法》第二百三十四条定罪处罚;

- 侮辱罪、诽谤罪:若伴有贬低军人名誉的行为,可处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;

- 治安管理处罚:未达刑事标准的,依据《治安管理处罚法》第四十三条,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

军人军属权益的特殊保护

《军人地位和权益保障法》明确规定,国家和社会尊重、优待军人,保障军人的地位和合法权益,任何组织和个人不得侵害军人的荣誉、名誉和人身安全,针对殴打军人的行为,司法机关通常会依法从重处罚,以彰显对军人职业的尊崇。

相关问答FAQs

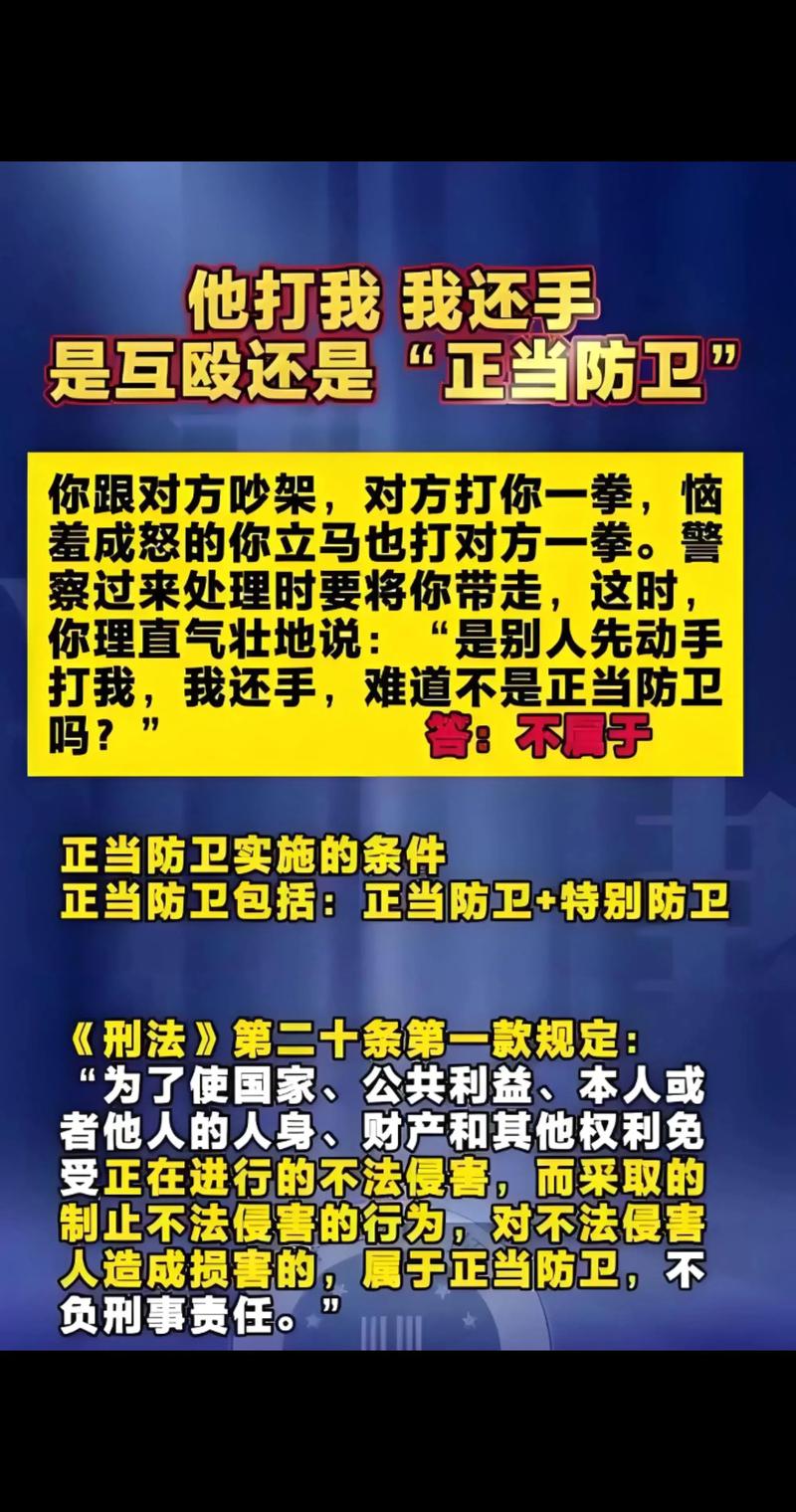

问题1:殴打军人但未造成轻伤,是否构成犯罪?

解答:是否构成犯罪需结合具体情节判断,若以暴力阻碍军人执行职务,即使未造成轻伤,也可能构成“阻碍军人执行职务罪”;若仅为随意殴打且情节恶劣(如多次殴打、在公共场所殴打等),可能构成“寻衅滋事罪”,若情节显著轻微,未达刑事立案标准,则依据《治安管理处罚法》予以行政处罚。

问题2:军人非执行职务期间被殴打,如何定罪?

解答:军人非执行职务期间,其身份仍为现役军人,受法律特殊保护,若殴打行为造成轻伤以上后果,直接以“故意伤害罪”定罪处罚,且依法从重;若未造成轻伤,但存在侮辱、贬低军人名誉等行为,可能同时构成“侮辱罪”;若仅属一般殴打,按治安案件处理,但处罚力度会高于普通公民。