英语中的颜色研究过程是一个跨越语言学、人类学、心理学和认知科学等多个学科的复杂探索,其发展脉络大致可分为早期经验主义观察、结构主义理论突破、认知语言学拓展以及跨学科深化四个阶段,每个阶段都因研究方法的革新和理论视角的转换而推动了对颜色词本质的理解不断深化。

早期经验主义观察阶段可追溯至19世纪末至20世纪初,这一时期的研究主要基于语言学家对颜色词的跨语言收集和经验性描述,受限于当时的研究条件,尚未形成系统的理论框架,学者们普遍认为颜色词的划分与视觉感知的直接经验相关,即不同语言的颜色词体系是对光谱连续性的切分,切分方式可能因文化而异,但底层感知基础具有普遍性,德国哲学家兼语言学家威廉·冯特(Wilhelm Wundt)在《民族心理学》中提出,颜色词的发展遵循从“暖色”(如红、黄)到“冷色”(如蓝、绿)的普遍顺序,这一观点源于对多种语言颜色词的粗略比较,但缺乏大规模实证数据的支持,同一时期,人类学家开始关注土著语言的颜色词系统,如美国人类学家弗兰兹·博厄斯(Franz Boas)在《原始人的心智》中记录了北美土著部落的语言,发现某些语言仅有“明暗”“红绿”等基础颜色词,而缺乏“蓝”“紫”等词汇,这一现象促使研究者思考:语言是否塑造了颜色感知?

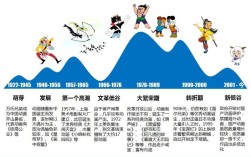

20世纪中叶,结构主义语言学的兴起为颜色研究带来了方法论革新,标志性事件是柏林和凯(Berlin and Kay)在1969年发表的《基本颜色词:普遍性与进化论》(Basic Color Terms: Their Universality and Evolution),他们通过对98种语言(涵盖20个语系)的系统性调查,首次提出了颜色词演化的普遍规律,并构建了“基本颜色词层级模型”(Basic Color Term Model, BCT Model),该模型认为,所有语言的基本颜色词数量介于2-12个之间,且其演化遵循固定的11阶段顺序:①黑与白(明暗对立);②红;③绿/黄(部分语言将二者合并为“粗绿”,后分化为绿和黄);④蓝;⑤棕;⑥紫;⑦粉;⑧橙;⑧灰(部分语言将灰与白或黑合并);⑩绿(若未在第③阶段分化);⑪青(若未在第③阶段分化),英语拥有11个基本颜色词(黑、白、红、绿、黄、蓝、棕、紫、粉、橙、灰),符合模型的最高阶段;而仅含“黑”“白”的语言(如新几内亚的Dani语)则处于最低阶段,柏林和凯的核心论点是:颜色词的演化具有“普遍性”,即所有语言的颜色词体系都会经历相似的阶段,且基本颜色词的“焦点色”(focal colors,如英语中的“红”对应光谱中特定波长)在不同语言中具有高度一致性,这表明颜色感知具有生物普遍性,而非完全由文化决定,该研究通过跨语言数据统计和量化分析,推翻了早期“语言相对论”(萨丕尔-沃尔夫假说)中“语言决定颜色感知”的极端观点,为颜色研究建立了可验证的理论框架。

20世纪80年代后,认知语言学的发展推动颜色研究从“结构描述”转向“认知机制探索”,学者们开始关注颜色词如何通过隐喻和转喻映射到抽象概念领域,以及颜色范畴的“边界模糊性”和“原型效应”(prototype effect),美国语言学家埃夫隆(Eleanor Rosch)通过实验发现,尽管颜色范畴边界在不同语言中存在差异,但范畴内部存在“原型成员”(如英语中“红”的焦点色是光谱中约620nm的波长),非原型成员(如粉红、深红)与原型的相似度决定了其范畴归属的典型性,这一发现支持了“原型范畴理论”(Prototype Theory),即颜色范畴并非由清晰边界定义,而是以原型为核心、渐次扩展的辐射结构,颜色词的隐喻化成为研究热点,例如英语中“red”通过隐喻映射到情感(red anger“愤怒”)、状态(red alert“紧急警报”)、道德评价(red-handed“犯罪的”)等抽象领域,其映射机制多与颜色本身的物理属性或文化联想相关(如红色与血液、火焰的关联),认知语言学家开始关注“颜色词的压制”(pragmatic coercion)现象,即语境如何临时改变颜色词的范畴边界,I painted the wall blue”中的“blue”可能指代从浅蓝到深蓝的一系列蓝色,而非单一焦点色,这体现了颜色词在实际使用中的灵活性和语境依赖性。

进入21世纪,颜色研究进一步向跨学科深化,结合神经科学、实验心理学和计算机科学等技术手段,探索颜色感知、语言加工与神经机制的关联,通过功能性磁共振成像(fMRI)研究发现,大脑视觉皮层(如V4区)负责处理颜色信息,而语言加工区域(如布罗卡区、威尔尼克区)则参与颜色词的提取和范畴化,当被试判断颜色词与颜色刺激的匹配度时,两个脑区会表现出协同激活,这表明颜色感知与语言加工并非独立模块,而是通过神经网络交互作用,实验心理学方面,研究者通过跨文化颜色记忆任务发现,拥有基本颜色词的语言使用者,对焦点色的记忆准确度显著高于非焦点色,且语言颜色词数量越多,对颜色边界的区分越精细,这支持了“语言影响颜色注意和记忆”的弱相对论观点,在计算机领域,基于颜色词认知模型的色彩自动识别系统被开发,通过分析大量语料库中颜色词的使用语境(如“navy blue”指深蓝,“sky blue”指天蓝),构建颜色词与RGB值的映射关系,实现了从自然语言描述到数字色彩的精准转换,历史语言学通过词源学追溯颜色词的演变,例如英语“blue”最初仅指“暗色”(与古英语“blǣan”相关),直到中世纪才逐渐成为独立的颜色词,这一演变过程反映了社会文化(如染料技术的普及)对颜色词范畴的影响。

以下为不同语言基本颜色词数量的分布统计(基于柏林和凯模型扩展的跨语言数据):

| 基本颜色词数量 | 语言数量(占比) | 典型语言示例 | 演化阶段特征 |

|---|---|---|---|

| 2 | 5(5.1%) | Dani语(新几内亚) | 仅区分明暗(黑/白) |

| 3 | 12(12.2%) | Himba语(纳米比亚) | 黑、白、红 |

| 4 | 18(18.4%) | Warao语(委内瑞拉) | 黑、白、红、绿/黄(合并) |

| 5 | 22(22.4%) | Greek语(古希腊) | 黑、白、红、绿、黄 |

| 6 | 15(15.3%) | Thai语(泰国) | 黑、白、红、绿、黄、蓝 |

| 7 | 10(10.2%) | Russian语(俄语) | 黑、白、红、绿、黄、蓝、棕 |

| 8 | 8(8.2%) | Hungarian语(匈牙利) | 黑、白、红、绿、黄、蓝、棕、紫 |

| 9-11 | 8(8.2%) | English(11)、Mandarin Chinese(11) | 包含粉、橙、灰等扩展颜色词 |

相关问答FAQs

Q1:为什么不同语言的颜色词数量差异很大?这种差异是否意味着某些民族的色彩感知能力较弱?

A1:不同语言颜色词数量的差异主要源于社会文化需求、历史演变和认知分类策略,而非感知能力的强弱,生活在极地环境中的因纽特语(因纽特语方言群)拥有多个描述“雪”的颜色词(如“qanik”指飘落的雪,“aput”指地上的雪),这是为了适应冰雪环境中的生存需求;而热带雨林语言可能缺乏描述“蓝”“绿”的词汇,因为这些颜色在植被中难以区分,柏林和凯的研究表明,所有语言都能识别焦点色,只是分类精细度不同——颜色词数量多的语言,其分类往往基于社会文化实践(如染料、颜料的使用)或认知需求(如农业社会对“青绿”与“枯黄”的区分),而非生物学意义上的感知差异。

Q2:英语中的颜色词(如“purple”和“violet”)在语义上有何区别?这种区别反映了什么认知机制?

A2:英语中“purple”和“violet”均指紫色系,但存在语义分工:“violet”更偏向光谱中短波端的蓝紫色(如三色堇的颜色,波长约380-450nm),常用于描述自然物体(如花朵、天空);而“purple”则涵盖更广的紫色范围,包括深紫、粉紫等,且带有更强的文化联想(如“royal purple”象征皇室,“purple prose”指浮夸的文风),这种区别反映了“范畴内精细化”的认知机制:当基本颜色词“purple”的范畴扩大后,语言使用者会通过下位词(如violet, lavender, magenta)进一步区分,以满足精确描述的需求。“violet”的语义更偏向“原型性”(接近光谱中的焦点紫),而“purple”则更具“范畴包容性”,体现了颜色词系统中“原型-边缘”的层级结构。