不同的引用格式(如APA, MLA, Chicago, GB/T 7714等)对DOI的处理方式略有不同,但大同小异,下面我将为你详细介绍几种主流的引用格式,并提供清晰的示例。

核心要点总结(先看这个)

- DOI是什么? 一串以 开头的代码,

1038/s41598-019-45359-5,它是链接文献的“永久链接”。 - 为什么用DOI? 比起不稳定的网址,DOI更可靠、更专业,是现代学术引用的首选。

- 基本格式:

[作者信息]. [文献标题]. [期刊名称], [年份], [卷(期)]: [页码]. DOI:xxxxx - 处理方式:

- APA/MLA/Chicago等格式: 将DOI放在引用末尾,前面加上

DOI:或https://doi.org/。 - 中文格式(GB/T 7714): 将DOI放在引用末尾,前面加上

[DOI]。

- APA/MLA/Chicago等格式: 将DOI放在引用末尾,前面加上

APA 格式 (第7版,最常用)

APA格式通常将DOI放在引用的末尾,如果文章有DOI,就不要再放URL了。

通用格式:

作者姓氏, 作者名字首字母. (年份). 文章标题. *期刊名称*, *卷*(期), 页码. DOI:xxxxx

示例: 假设一篇文献信息如下:

- 作者:Smith, J. A., & Lee, T. B.

- 年份:2025The Impact of Climate Change on Biodiversity

- 期刊:Nature Climate Change

- 卷/期:11(4)

- 页码:567-575

- DOI: 10.1038/s41558-021-01122-4

引用格式:

Smith, J. A., & Lee, T. B. (2025). The impact of climate change on biodiversity. Nature Climate Change, 11(4), 567–575. https://doi.org/10.1038/s41558-021-01122-4

注意:

- 第7版APA推荐使用完整的DOI URL (

https://doi.org/...),而不是只写DOI:...,两者都可以,但URL更利于点击。 - 期刊名称使用斜体。

- 卷号使用斜体,期号用括号括起来,不加斜体。

- 如果文章没有DOI,则需要提供稳定的URL或数据库首页链接。

MLA 格式 (第9版)

MLA格式将DOI放在末尾,通常放在访问日期之后。

通用格式:

作者名. "文章标题." *期刊名称*, 卷, 期, 年份, 页码. DOI:xxxxx.

示例:

Smith, Jane A., and Thomas B. Lee. "The Impact of Climate Change on Biodiversity." Nature Climate Change, vol. 11, no. 4, 2025, pp. 567-75. doi:10.1038/s41558-021-01122-4.

注意:

- 使用引号。

- 期刊名称使用斜体。

- 期号用

no.表示。 - 页码用

pp.表示。 - MLA同样推荐使用完整的DOI URL。

Chicago 格式 (作者-日期体系)

Chicago格式有两种主要体系:作者-日期体系和注释-书目体系,这里介绍最常用的作者-日期体系。

通用格式:

作者姓氏, 作者名字. 年份. 文章标题. *期刊名称* 卷, 期: 页码. DOI:xxxxx.

示例:

Smith, Jane A., and Thomas B. 2025. "The Impact of Climate Change on Biodiversity." Nature Climate Change 11 (4): 567–75. https://doi.org/10.1038/s41558-021-01122-4.

注意:

- 期刊名称和卷号使用斜体。

- 期号用括号括起来。

- 页码前用冒号。

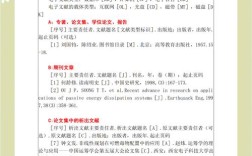

中文参考文献格式 (GB/T 7714-2025)

这是中国国家标准,广泛应用于中文学术论文,格式与英文类似,但标点符号和标识符有特定要求。

通用格式:

[序号] 作者. 文献标题[文献类型标识]. 期刊名称, 年份, 卷(期): 起始页码-结束页码[DOI].

示例: 假设一篇中文文献:

- 作者:张三, 李四人工智能在医疗诊断中的应用研究

- 期刊:中国科学:信息科学

- 年份/卷/期:2025, 52(3)

- 页码:456-467

- DOI: 10.1360/SSI-2025-0123

引用格式:

[1] 张三, 李四. 人工智能在医疗诊断中的应用研究[J]. 中国科学: 信息科学, 2025, 52(3): 456-467. DOI:10.1360/SSI-2025-0123.

注意:

[序号]是根据在正文中引用的顺序排列的。[J]代表期刊文章(Journal article),其他常见类型:[M]专著,[C]论文集,[D]学位论文,[R]报告等。- 期刊名称后不加书名号。

- DOI的标识符是

DOI:,而不是[DOI](虽然有时也见[DOI],但DOI:更标准)。 - 年份、卷、期、页码之间的标点符号是全角的 逗号 和 冒号 。

常见问题与特殊情况

如何查找DOI?

- 文章PDF: 通常在文章首页或首页页脚,或者在参考文献列表里,其他引用了这篇文章的文献也会包含它的DOI。

- 数据库页面: 在文章详情页,标题下方或摘要信息里,通常会明确标注 "DOI"。

- Crossref官网: 如果你有文章标题或作者,可以访问 https://www.crossref.org/ 进行查询。

如果没有DOI怎么办?

- 优先使用稳定的URL: 如果文章在线发表,提供一个稳定的、指向文章首页的URL。

- 提供数据库信息: 如果文章只在数据库中(如某些早期文献),可以注明数据库名称和访问日期。

- APA示例:

Retrieved from https://www.jstor.org/stable/xxxxx - GB/T 7714示例:

[1] 作者. 文章标题[J]. 期刊名称, 年份, 卷(期): 起止页码[OL]. (发表日期)[引用日期]. 获取和访问路径.

- APA示例:

期刊文章只有eprint(电子预印本)的DOI怎么办? 如果引用的是尚未正式发表在期刊上的预印本,需要在引用中明确说明其性质。

- APA示例:

Author, A. A. (2025). Preprint title. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/xxxxx

什么时候不要用DOI?

- 书籍或书籍中的章节: 书籍通常使用ISBN号,而不是DOI,书籍章节如果有DOI,则可以引用。

- 网页、新闻等非期刊文献: 这些文献通常没有DOI,应使用URL和访问日期。

总结表格

| 格式 | 核心结构 | DOI位置 | 示例片段 |

|---|---|---|---|

| APA 7 | Author (Year). Title. Journal, Vol(Issue), pp. DOI:... | 末尾,推荐用完整URL | ... https://doi.org/10.1038/... |

| MLA 9 | Author. "Title." Journal, Vol, No, Year, pp. DOI:... | 末尾,推荐用完整URL | ... doi:10.1038/... |

| Chicago | Author. Year. "Title." Journal Vol, No: pp. DOI:... | 末尾,推荐用完整URL | ... https://doi.org/10.1038/... |

| GB/T 7714 | [序号] 作者. 标题[J]. 期刊名 |