性别歧视作为一种根植于社会文化结构中的系统性不平等现象,长期存在于教育、就业、政治参与、家庭生活等多个领域,对个体发展与社会公平正义构成严峻挑战,随着全球性别平等意识的觉醒与相关国际公约的推广,性别歧视问题逐渐成为学术界、政策制定及公众舆论关注的焦点,由于历史传统、文化观念、经济结构等多重因素的交织影响,性别歧视的表现形式不断演变,其隐蔽性与复杂性使得系统性干预面临诸多困境,本研究旨在通过多维度分析性别歧视的现状、成因及影响,为构建性别平等的社会制度提供理论参考与实践路径。

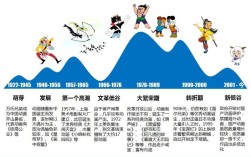

从历史维度看,性别歧视的起源可追溯至原始社会分工后的父权制确立,以农业文明为基础的社会形态中,男性因体力优势与生产资料控制权逐渐占据主导地位,女性则被限定在私人领域的家庭角色中,形成“男主外、女主内”的性别分工范式,这种分工模式通过文化规范、法律制度及教育体系被不断强化,例如中国古代的“三从四德”、欧洲中世纪的“女性继承权剥夺”等,均体现了系统性性别不平等的制度化建构,尽管工业革命后女性开始进入公共领域,但传统性别观念的惯性使得职场中的“玻璃天花板”、家庭内部的无偿劳动分配不均等问题依然普遍存在,联合国《消除对妇女一切形式歧视公约》(1979年)的签署标志着全球性别平等治理的开端,但截至2025年,全球仍有近2.5亿女性在18岁前被迫结婚,仅26%的国家议会女性议员比例超过30%,数据反映出性别歧视的顽固性。

从社会文化视角分析,性别歧视的深层动因在于刻板印象的代际传递,媒体、教育、家庭等社会化渠道往往通过符号化建构强化性别角色认知:儿童读物中男性多被塑造为“勇敢、理性”的领导者,女性则被刻画为“温柔、感性”的照顾者;招聘广告中频繁出现的“男性优先”“适合女性”等隐性歧视用语,直接限制了女性的职业选择空间,根据世界经济论坛《2025年全球性别差距报告》,全球性别平等进程需131年才能实现,其中经济参与与机会差距的消除需要169年,这一数据揭示了结构性性别歧视的长期性,值得注意的是,数字时代的到来并未自然消解性别歧视,反而催生了网络性别暴力、算法偏见等新型歧视形式,人工智能招聘系统因训练数据中包含历史性别偏见,可能对女性求职者产生系统性排斥;社交媒体上的性别仇恨言论加剧了对女性的污名化,形成虚拟空间中的性别压迫。

经济领域的性别歧视表现为资源分配与机会获取的双重不平等,全球范围内,女性劳动参与率比男性低26个百分点,而女性承担的无偿照护劳动时间是男性的3倍(联合国数据),这种“有酬劳动-无偿劳动”的性别分工直接导致女性收入差距与养老金缺口,进而影响其在经济决策中的话语权,尽管《劳动法》明确禁止性别歧视,但“招聘限男性”“婚育歧视”等现象仍屡禁不止,2025年某招聘平台数据显示,35.5%的女性求职者因婚育状况被拒绝录用,而男性同期比例仅为8.2%,女性在创业融资、信贷获取等环节也面临更高壁垒,例如全球仅2%的风险投资资金流向女性创办的企业,反映出资本市场中的性别偏见。

政治参与领域的性别失衡同样凸显了歧视的系统性,截至2025年,全球女性在国家议会中的平均占比仅为26.5%,部长级职位中女性占比仅21.3%,中国全国人大女代表比例长期维持在24%左右,虽高于全球平均水平,但距离《北京宣言》提出的30%目标仍有差距,政治领域的性别排斥不仅影响女性权益政策的制定效率,更导致公共议题中性别视角的缺失,在育儿支持、养老服务等民生政策设计中,因女性决策者比例不足,可能忽视女性在家庭照护中的特殊需求。

教育领域的性别歧视则表现为隐性偏见与机会不均,尽管全球女性高等教育入学率已超过男性,但在STEM(科学、技术、工程、数学)学科中,女性占比仍不足30%,这种学科选择上的性别分化,源于社会对“男性更适合理工科”的刻板印象,以及教育过程中对女性能力的隐性否定,在发展中国家,女童因贫困、早婚等原因面临失学风险,联合国教科文组织数据显示,全球约1.29亿女童失学,占失学儿童总数的60%。

为更直观呈现性别歧视的多领域表现,以下表格列举了典型场景与数据支持:

| 领域 | 性别歧视表现 | 数据支持(截至2025年) |

|---|---|---|

| 就业市场 | 招聘性别限制、同工不同酬、晋升瓶颈 | 全球男女薪酬差距约20%;中国35.5%女性求职者遭婚育歧视 |

| 政治参与 | 女性代表比例低、决策话语权不足 | 全球议会女性占比26.5%;中国部长级女性占比21.3% |

| 教育领域 | STEM学科性别失衡、女童失学问题 | 全球STEM专业女性占比28%;1.29亿女童失学 |

| 家庭劳动 | 无偿照护劳动分配不均 | 女性无偿劳动时间是男性3倍 |

| 数字空间 | 网络性别暴力、算法歧视 | 38%女性曾遭遇网络骚扰;AI招聘系统对女性简历筛选率低15% |

面对性别歧视的复杂性与顽固性,国际社会与各国政府已采取多项应对措施,冰岛通过立法推行“同工同酬认证制度”,要求企业证明不存在性别薪酬差距才能获得政府合同;卢旺达通过宪法配额制,使女性议会代表比例提升至61%,成为全球性别平等的典范,中国则在《妇女权益保障法》修订中新增“性别歧视定义”与“救济措施”,并推动“妇女发展纲要”的实施,促进女性在各领域的平等发展,现有政策仍面临执行力度不足、社会认知滞后等挑战,例如企业对性别平等培训的敷衍应对、公众对“性别平等”概念的误解等,表明制度性变革需与社会文化转型同步推进。

本研究通过梳理性别歧视的历史脉络、现实表现与应对实践,认为其本质是社会权力结构不平等的体现,需通过法律完善、教育改革、文化倡导与技术创新等多维度协同治理,未来研究可进一步聚焦数字时代的性别歧视新形态,以及交叉性理论(如性别与阶级、种族的叠加效应)在反歧视政策中的应用,从而推动性别平等从形式正义向实质正义的跨越。

相关问答FAQs:

Q1:性别歧视与性别偏见有何区别?

A1:性别偏见是个体基于性别刻板印象产生的负面态度或主观判断,属于心理层面的认知偏差;而性别歧视是偏见外化为行为或制度后产生的系统性不平等,表现为对特定性别的差别对待与权利剥夺,认为“女性不适合担任高管”是性别偏见,而在招聘中明确拒绝女性求职者则构成性别歧视,前者可通过教育引导改善,后者则需要法律与政策干预。

Q2:如何有效消除职场中的性别歧视?

A2:消除职场性别歧视需采取“制度+文化”双轨策略,在制度层面,应完善反歧视立法,明确性别歧视的认定标准与处罚措施,推行性别薪酬审计与透明化制度;在企业层面,建立弹性工作制、育儿支持政策,并设置女性职业发展通道,在文化层面,需通过媒体宣传、教育改革挑战性别刻板印象,推动男性参与无偿照护劳动,重构平等的性别分工文化,鼓励女性提升职业技能与谈判能力,增强其在职场中的话语权。